この記事は約7分51秒で読むことができます。

はじめに:映画に没頭しているとき、何が起きているのか?

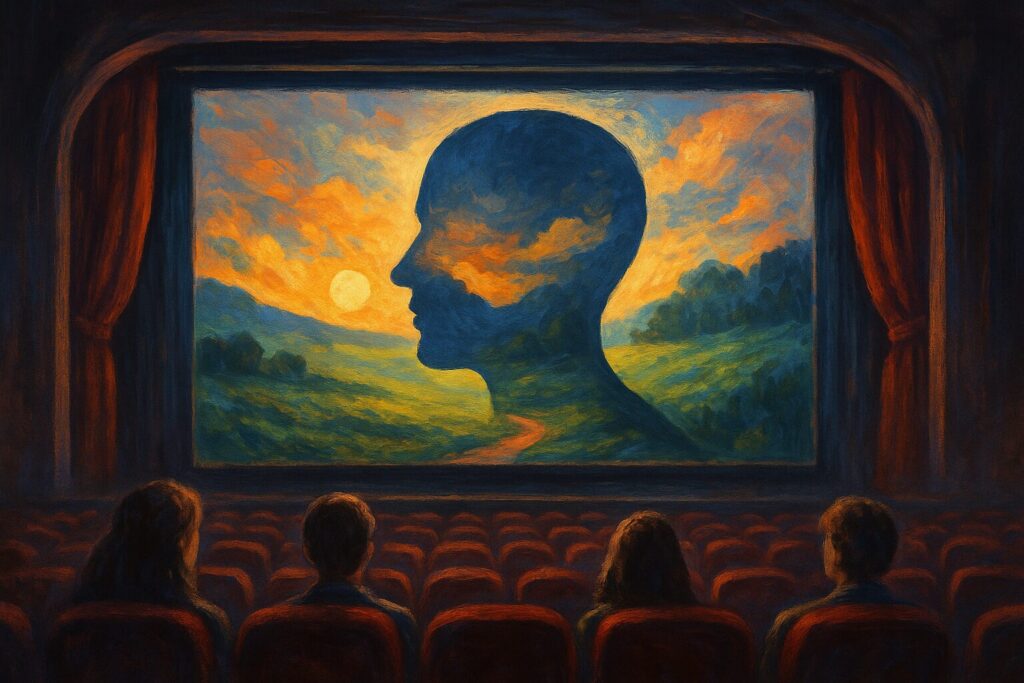

映画館の暗闇でスクリーンに釘付けになっているとき、私たちは周囲の観客の存在や、自分が座っているイスの感覚さえ忘れてしまうことがあります。ストーリーに引き込まれ、感情が揺さぶられ、思わず涙をこぼしたり、笑いがこみ上げてきたりする──そんな体験は誰しもあるでしょう。

けれど、映画が終わり、館内の明かりがついた瞬間、突然「映画館にいる自分」に意識が戻ってきます。さっきまで没頭していた映像の世界は遠のき、足元の床や椅子の感触、人の話し声などが急に鮮明に感じられるのです。

このような“注意の焦点の切り替え”は、ゲシュタルト心理学における「図と地」のダイナミクスを非常にわかりやすく体現しています。そして、この切り替えを意識的にとらえる能力こそが「メタ認知力」なのです。

本記事では、「映画館での体験」を例に、ゲシュタルト心理学の基本概念と、そこから派生するメタ認知力の意味と活かし方を、心理学的にわかりやすく解説します。

1. ゲシュタルト心理学とは何か?

ゲシュタルト心理学(Gestalt Psychology)は20世紀初頭のドイツで生まれた心理学の学派で、「全体は部分の単なる総和とは異なる(The whole is different from the sum of its parts)」という思想に基づいています。

この理論では、人間の知覚や認知は、個別の要素の集合ではなく、“全体としてまとまりあるもの”として捉えられる傾向があるとされます。

1-1. 「図と地」の概念

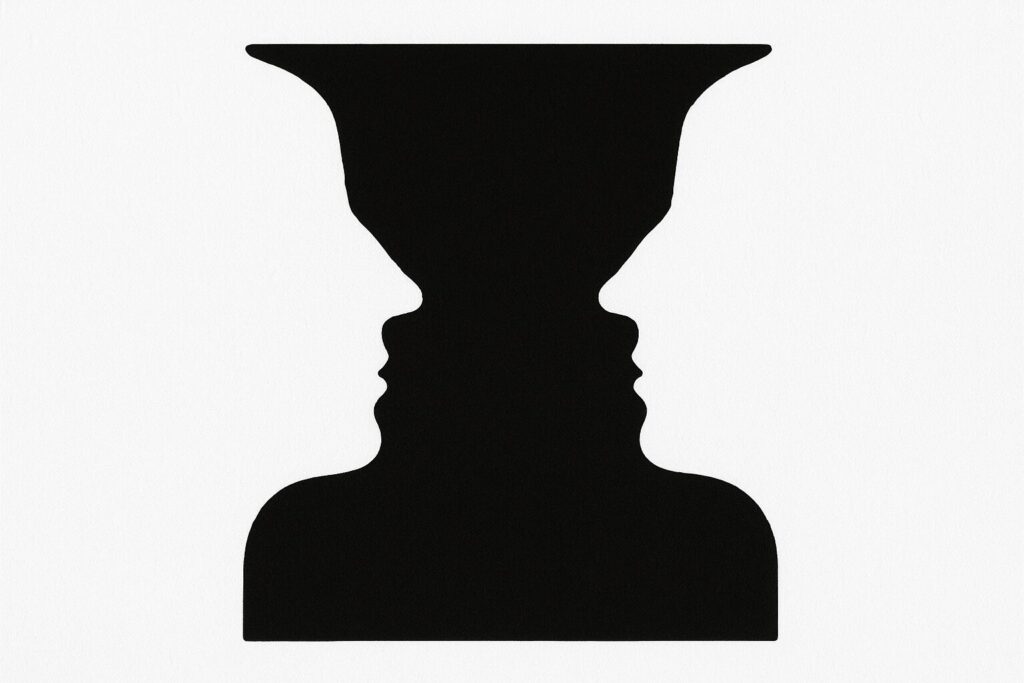

ゲシュタルト心理学で最も有名な概念の一つが「図と地(figure and ground)」です。

- 図(Figure):私たちの注意が向いている対象、意識の中心にあるもの

- 地(Ground):背景にあり、通常は意識されにくいもの

例えば、「白地に黒い文字が書かれた紙」を見ているとき、黒い文字が“図”となり、白い紙の背景が“地”になります。しかし、注意の向け方によっては、背景が前面に出てくることもあります。いわゆる「だまし絵」や「ルビンの壺」のように、どちらを“図”と見るかによって、全く異なるものとして認識されるのです。

2. 映画館の体験で「図と地」を感じる

では、実際に私たちが映画を観ているときの体験を、「図と地」の理論にあてはめてみましょう。

2-1. 上映中:映画が“図”、映画館が“地”

映画が上映されている間、私たちはストーリーや登場人物、音楽、映像といった内容に意識を集中させています。言い換えれば、「映画そのもの」が図となり、その他の要素──たとえば館内の空調、座席の硬さ、周囲の人の存在などは、意識の背景へと追いやられます。これらは「地」です。

このとき、映画館という物理的な場所に“いる”という事実すらも、意識の外側にあることが多いのです。完全に物語の世界に入り込み、泣いたり笑ったりする感情の起伏すら、まるで実体験のように感じられることもあります。

2-2. 終映後:映画館が“図”、映画が“地”へ

映画が終わり、照明がつき、現実の音が戻ってくると、突然「映画館にいる自分」に意識が戻ってきます。このとき、先ほどまでの映画の内容は急速に“地”に押しやられ、代わりに「映画館にいる現実の自分」や「隣の人の動き」などが“図”として前景化します。

この瞬間に私たちは無意識のうちに「図と地」の切り替えを体験しているのです。

3. メタ認知力とは?──“気づいていることに気づく”力

さて、こうした注意の切り替わりや意識の変化に「気づく」ことはできるでしょうか? それを可能にするのが「メタ認知力(metacognition)」です。

メタ認知とは、「自分の認知を認知する能力」です。もう少し簡単に言えば、「今、自分は何に意識を向けているか」「どんな気分で、どんな考えが湧いているか」を一歩引いた視点で観察し、調整する力です。

3-1. メタ認知の二つの側面

- モニタリング(気づく):

自分が今、どこに注意を向けているか、何を考えているかを認識する力 - コントロール(調整する):

注意の向け方や思考パターンを意図的に変える力

たとえば、「あ、今、映画に夢中で自分が椅子に座ってることを完全に忘れていた」と思った瞬間、それはメタ認知が働いた証拠です。

4. 「図と地の切り替え」を自覚することの意味

メタ認知力を用いて、自分が「何を図として見ているか」を認識できるようになると、以下のような実践的なメリットがあります。

4-1. 感情の整理がしやすくなる

怒りや悲しみといった強い感情にのまれているとき、私たちは「その感情」しか見えなくなりがちです。まさに“怒り”が図になり、“他のすべて”が地に押しやられる状態です。

しかし、「今、自分は怒りに意識が集中していて、それ以外が見えていないな」と気づくことで、少し距離を置くことができます。これも図と地の自覚=メタ認知の力です。

4-2. 対人関係のすれ違いに気づける

会議中にある言葉にばかり注目して他の意図を見失ったり、パートナーの行動の一部に意識が偏って全体の関係性が見えなくなる──そんな状況も、図と地のアンバランスです。

このとき、「今、自分は相手の“言い方”ばかりを図にしていて、“関係性全体”という地が見えなくなっているかも」と気づければ、対話の質が劇的に変わります。

5. メタ認知力を高める3つの習慣

では、私たちはどうすればこの「図と地の切り替え」に気づけるようになるのでしょうか?日常でできる簡単な習慣を3つご紹介します。

5-1. 1日の終わりに「図と地ジャーナル」をつける

今日1日の中で、自分が「何に没頭し」「何を見落としていたか」を簡単にメモしましょう。

例:

- 図:プレゼンの準備に集中しすぎた

- 地:昼食をゆっくり味わうこと、同僚との会話

このように、気づきの記録を習慣にすることで、自然とメタ認知力が高まります。

5-2. 映画や読書のあとに意識的に“切り替える”

映画や読書で没頭したあとに、「今、自分の意識が何に戻ってきたか」を言語化してみてください。

例:「登場人物のことばかり考えていたけど、今は部屋の温度が気になってきた」

この練習は「注意の焦点の変化=図と地の転換」に敏感になるトレーニングになります。

5-3. マインドフルネス瞑想

呼吸や身体感覚に注意を向けて「いま・ここ」に戻る練習は、図と地の切り替えに対する気づきを促す最良の方法です。

おわりに:自分の「認知のレンズ」を磨くということ

私たちは日常のなかで、知らず知らずのうちに「図と地」を切り替えながら生きています。けれど、その切り替えの自覚がないままだと、目の前のことに没頭しすぎたり、重要な背景を見落としたりしてしまいます。

ゲシュタルト心理学の「図と地」の視点は、私たちの注意や知覚のクセを理解するヒントを与えてくれます。そして、それに気づき、自分の認知を見つめ直すメタ認知力は、より柔軟で豊かな生き方の基礎になる力です。

映画館での体験は、それを体感する絶好のチャンスです。次に映画を観るときは、「あ、自分は今どこに意識を向けているだろう?」と問いかけてみてください。それは“気づきの連鎖”の、はじまりになるかもしれません。

コラム:ゲシュタルト療法とゲシュタルト心理学の関係

ゲシュタルト療法とゲシュタルト心理学は、名前に共通点がありますが、出発点と目的が異なります。ただし、ゲシュタルト療法の基本的な考え方の一部は、ゲシュタルト心理学の理論に影響を受けており、その関係性を理解することで、両者の思想的なつながりが見えてきます。

まず、ゲシュタルト心理学は20世紀初頭にドイツで生まれた知覚心理学の学派で、代表的な研究者にはマックス・ヴェルトハイマー、ヴォルフガング・ケーラー、クルト・コフカなどがいます。この学派の基本的な主張は、「全体は部分の単純な総和ではない(The whole is different from the sum of its parts)」というものです。たとえば、人間の知覚は個々の刺激の寄せ集めではなく、それらを意味ある「まとまり(=ゲシュタルト)」として捉える傾向があるという視点に立っています。たとえば図と地の関係や、接近・類同・閉合といった知覚法則がその代表例です。

一方、ゲシュタルト療法は1940〜50年代にフリッツ・パールズとその妻ローラ・パールズ、そしてポール・グッドマンらによってアメリカで開発された心理療法の一つです。こちらは知覚理論というよりも、人間の「今・ここ」の気づき、自己責任、感情表現、統合などを重視した体験的・実践的アプローチです。クライアントが現在の体験に気づき、分断された感情や行動のパターンを再統合していくことを目的としています。

このように、ゲシュタルト療法とゲシュタルト心理学は出発点が異なりますが、共通しているのは「全体性への関心」と「気づきの重要性」です。たとえば、ゲシュタルト心理学における図と地の理論は、ゲシュタルト療法において「クライアントが何に注意を向け、何を無意識に背景に押しやっているか」を理解する際のモデルとして活用されます。また、知覚の統合という観点も、「未完了の課題」や「分断された自己」の再統合というゲシュタルト療法の目的と共鳴しています。

要するに、ゲシュタルト療法はゲシュタルト心理学の理論を土台の一つとしながらも、より広範な哲学・実存主義・身体性の視点を取り入れて発展した心理療法だと言えるでしょう。名前の共通性から混同されがちですが、両者の関係は「理論的影響元と実践的応用」という形でつながっているのです。

個別無料説明会(オンライン)について

ライフコーチングを受けたい方はオンライン無料説明会へお申し込みください。

説明会は代表の刈谷(@Yosuke_Kariya)が担当します!お待ちしています!

コーチング有料体験について

実際にコーチングを体験してみたい方向けに、有料のコーチング体験も用意しております。ご興味のある方は以下をクリックください。

-

統合型パーソナルコーチング体験セッション|本気で人生を再設計したい方へ

この記事は約7分31秒で読むことができます。 目次 / Contents なぜ「体験」という場を設けているのか時間の数を超えた「経験の厚み」を統合する統合されている「4つの知性」本気で向き合うための「 …