この記事は約6分32秒で読むことができます。

1. はじめに:なぜ人は「考えること」を避けるのか?

私たちは日々、数えきれないほどの意思決定をしています。朝食を何にするかから、仕事の優先順位、ネットで何を読むかに至るまで──。こうした場面で、私たちはいつも論理的に深く考えているでしょうか?

実は多くの場合、人は「できるだけ考えたくない」と無意識に行動しているのです。

この心理傾向を説明するのが「思考節約の法則」です。

2. 思考節約の法則とは?(定義と背景)

思考節約の法則とは、「人間はできるだけ少ない努力で考え、判断しようとする」という心のしくみです。言い換えれば、脳は“できるだけサボろうとする”のです。

この法則は、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)が提唱した「システム1/システム2理論」によって広く知られるようになりました。

- システム1:直感的で速く、自動的な思考(例:顔の表情を読み取る、簡単な判断)

- システム2:意識的で遅く、努力を要する思考(例:計算、論理的思考、比較)

脳はエネルギー消費の多いシステム2を避け、なるべくシステム1で物事を処理しようとします。これが思考節約の本質です。

3. 思考節約が働く具体例と心理メカニズム

実際に、私たちはどのように思考を節約しているのでしょうか。以下の表をご覧ください。

| シチュエーション | 思考節約の表れ | 起こりうる問題 |

|---|---|---|

| ニュース閲覧 | 見出しだけで判断 | 誤情報や偏向的な解釈を信じ込む |

| 商品購入 | パッケージや口コミで決定 | 必要のないものを衝動買いする |

| 選挙 | 有名人や印象で投票 | 政策内容を知らずに選択する |

| 健康情報 | 「○○だけで痩せる」に飛びつく | 科学的根拠のない方法に依存する |

これらはすべて、「深く考えるコストを避ける」ために、私たちが安易な判断をしてしまう例です。

4. 思考節約のメリットとデメリット

メリット

- 日常生活がスムーズに進む(例:毎日通勤路を考え直さなくてよい)

- 緊急時にすばやく判断できる(例:危険回避)

- 認知資源の節約(脳の疲労を減らす)

デメリット

- 誤判断や偏見につながる

- SNSや広告に操られやすくなる

- 思考停止状態になり、新しい視点が育たない

特に現代社会では、アルゴリズムや広告が「あなたに最適な選択肢」を見せてきます。それを疑うことなく受け入れるのは、まさに思考節約の罠と言えるでしょう。

5. 思考節約と向き合う方法:深く考える習慣の作り方

私たちはこの思考のクセに無自覚でいる限り、情報に流され、誤った判断を繰り返してしまいます。では、どうすれば「深く考える力」を取り戻せるのでしょうか?

自分に問いかける習慣をもつ

- 「これは本当に自分の考えか?」

- 「この情報の根拠は何か?」

- 「別の視点から見たらどうなる?」

思考停止を防ぐ第一歩は、自分自身への問いかけです。

メタ認知を鍛える

メタ認知とは、「自分がどう考えているかを意識する力」のことです。これを鍛えるには以下の方法が有効です:

- ジャーナリング(日々の思考を言語化する)

- 批判的読書(筆者の立場や意図を読み解く)

- 意識的に「逆の立場」から考えるトレーニング

あえて面倒なことに挑戦する

例えば、

- 難しそうな本を読む

- 異なる意見を持つ人と対話する

- 意図的にスマホを見ない時間を設ける

このように、脳に「努力の機会」を与えることで、思考の筋肉が鍛えられていきます。

6. 終わりに:考えることは「自由」へのパスポート

私たちは無意識のうちに、「考えずにすむ道」を選びがちです。

それは脳の構造として自然なことですが、そのままでは社会に流されるだけの存在になってしまいます。

思考節約の法則を知り、それに気づき、自ら問い直すことは、自由で主体的に生きるための第一歩です。

考えることは、ただの努力ではなく、あなた自身の人生を選び取る行為なのです。

※注釈:「思考節約の法則」はマーティン・セリグマンの著書である「ポジティブ心理学の挑戦」のp22に登場します。この言葉を筆者がHullの労力回避モデル(1943)、Zipfの最小努力の原理(1949)、Kahnemanのシステム1/システム2理論(2002)、認知ミザーモデル(Cognitive Miser)、およびDemand Selection Task等による心的労力回避の実証研究を統合し、読者にわかりやすく伝えるために解説したのが当ブログです。

図解などのまとめ(例)

システム1とシステム2の比較

| 項目 | システム1 | システム2 |

|---|---|---|

| 速度 | 速い | 遅い |

| 労力 | 少ない | 多い |

| 内容 | 直感・感覚 | 論理・分析 |

| 例 | 笑顔の認識 | 預金計算 |

思考節約の悪循環フロー

- 情報が多すぎる

- 考えるのが面倒

- 印象・感情で判断

- 判断ミス・偏見

- 自信を失う → さらに考えなくなる

補足:この法則をコーチングや教育に活かすには?

- クライアントが「安易な答え」に逃げていないかを観察する

- 教育現場では、「答え」よりも「問い」の質を高める指導が重要

- 思考節約をしてしまう人に対しては、適切に問い直すスキルがコーチに求められる

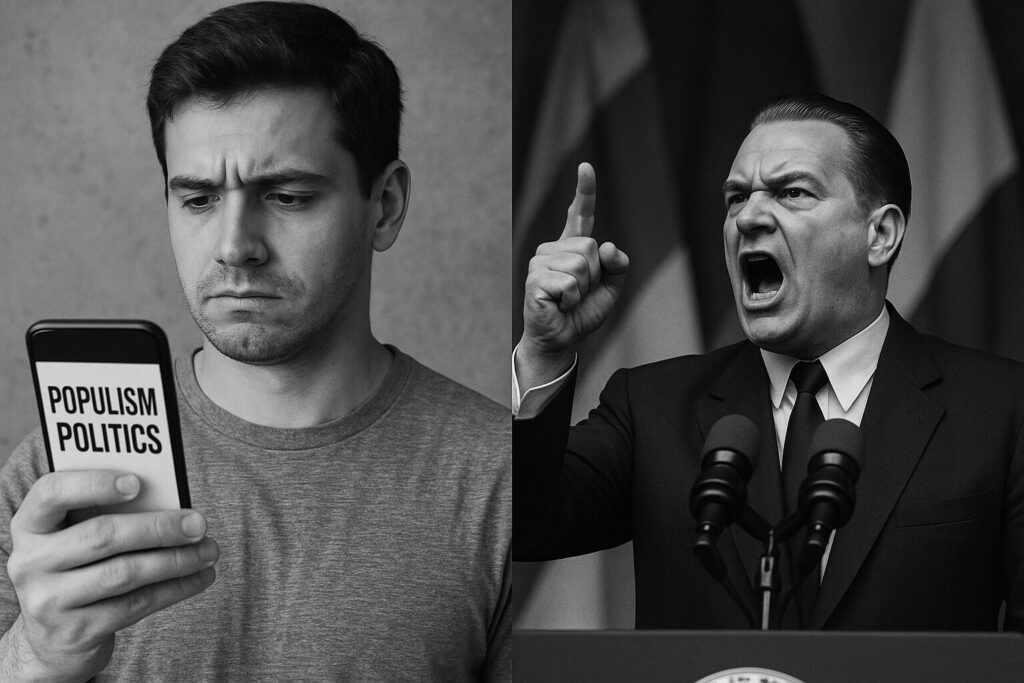

コラム:思考節約の法則とポピュリズム 〜なぜ人は“簡単な答え”に惹かれるのか〜

「複雑な世界を、単純な答えで説明してくれる人が好きだ。」

この感覚は、多くの人にとって馴染みがあるのではないでしょうか。現代社会のように不確実性と情報過多の中で生きる私たちは、知らず知らずのうちに「考えなくて済む答え」を求める傾向を強めています。この心理的傾向を裏付けるのが、「思考節約の法則(law of least effort)」です。

思考節約の法則が生む“思考のショートカット”

私たちの脳は、限られた認知資源(集中力・注意力・意志力など)を節約するために、深く考えることを避けようとします。その結果、「直感」「印象」「感情」で判断するクセがつき、複雑な問題をシンプルに切り取ってくれるストーリーに惹かれるのです。

- 敵と味方を単純に分ける政治的スローガン

- データや根拠を示さず感情で訴えるリーダーの演説

- 「昔はよかった」というノスタルジーに訴える主張

これらはすべて、思考の手間を省いてくれる心地よい刺激として機能します。

ポピュリズムは“思考を省く装置”になりうる

ポピュリズム(populism)は、エリートや専門家の言説を「信用できないもの」と見なし、一般大衆の感情や不満に直接訴える政治的アプローチです。

ポピュリズムが力を持つとき、人々は「自分で考えるよりも、感じる方が早い」という認知モードに陥ります。つまり、システム2(熟考)ではなく、システム1(直感)が優位になってしまうのです。

その背景には、

- 情報量が多すぎて取捨選択できない

- 社会への不信感や経済的不安

- 教育的な“思考体力”の欠如

といった要因が複合的に絡んでいます。

「深く考えること」は民主主義を支える力

思考節約の法則を完全に排除することはできません。しかし、少なくともそれに気づくことはできます。

「このリーダーの言葉はなぜこんなに気持ちいいのか?」

「これは事実か、それとも感情の操作か?」

「本当に自分の考えとして納得できるのか?」

こうした問いを立てることは、私たち一人ひとりに求められている民主的な責任の一部です。

結びに:考えることは、操られないための唯一の武器

ポピュリズムを全否定する必要はありません。しかし、それが「考えることをやめさせる道具」として機能しているなら、私たちはそこに抗うべきです。

「思考節約の法則」は人間の性質ですが、それに気づき、立ち止まり、再び自らの頭で考えること。

それこそが、ポピュリズムに流されない自由な市民としてのあり方ではないでしょうか。

個別無料説明会(オンライン)について

ライフコーチングを受けたい方はオンライン無料説明会へお申し込みください。

説明会は代表の刈谷(@Yosuke_Kariya)が担当します!お待ちしています!

コーチング有料体験について

実際にコーチングを体験してみたい方向けに、有料のコーチング体験も用意しております。ご興味のある方は以下をクリックください。

-

統合型パーソナルコーチング体験セッション|本気で人生を再設計したい方へ

この記事は約9分18秒で読むことができます。 目次 / Contents なぜ「体験」という場を設けているのか時間の数を超えた「経験の厚み」を統合する統合されている「4つの知性」本気で向き合うための「 …