この記事は約11分5秒で読むことができます。

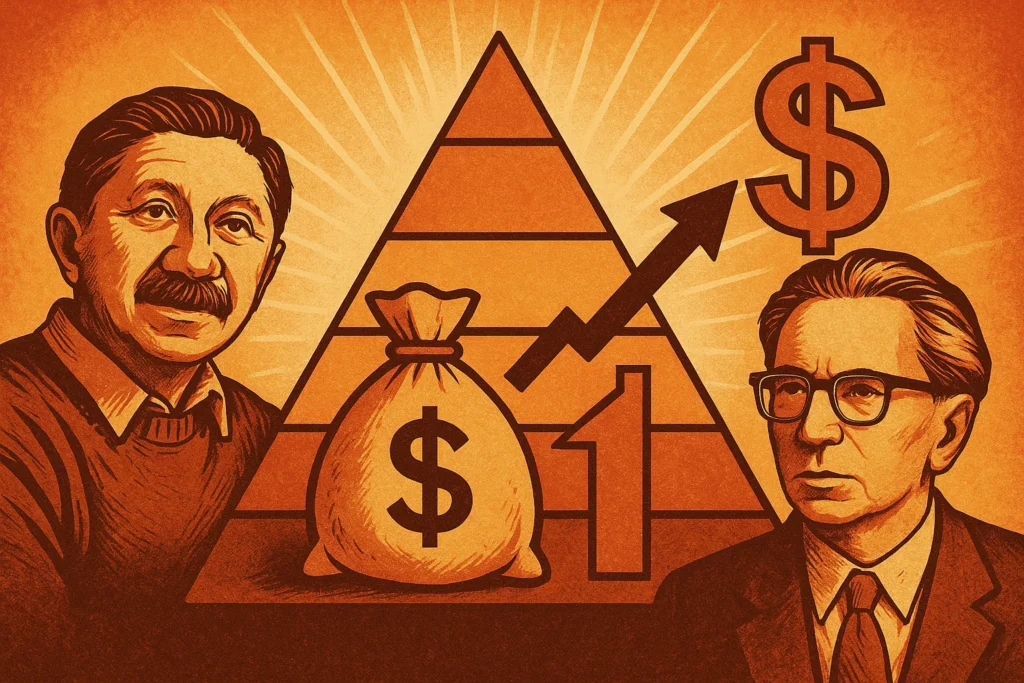

私たちは日々、知らず知らずのうちに「もっと欲しい」「まだ足りない」という感覚に突き動かされています。それは単なる個人の弱さではなく、社会の構造――とりわけ資本主義が巧みに人間の欠乏欲求に作用している結果でもあります。マズローが示したように、人間の欲求は段階的に発達し、下位の欲求が満たされてこそ次の段階へ進むことができます。しかし現代社会では、どの段階にいても「欠乏の刺激」が絶えず繰り返され、自己実現どころか自己喪失に陥る人も少なくありません。だからこそ、いま自分がどの階層に立っているのか、何が欠け、何が満たされているのかを理解することが大切です。そして、その成長を支えるのは、他者の期待だけではく、「人間の可能性を信じる」という人間そのものへの信頼、そして、それを支援する環境構築なのです。

バラはバラにしかなれない――社会や大人の都合で樫の木にすることはできないのです。

1. 欠乏欲求と資本主義の共鳴(マズロー視点)

マズロー(Abraham Maslow, 1908–1970)の欲求段階説では、人間の欲求は「生理的欲求」や「安全欲求」などの欠乏欲求(Deficiency Needs, D-needs)と、「自己実現欲求」や「自己超越欲求」といった成長欲求(Being Needs, B-needs)に大別されます。

歪んだ資本主義は、この「欠乏欲求」に巧みに作用するのです。

- 生理的欲求・安全欲求:食糧や住宅のマーケット、保険やセキュリティ産業が刺激する。

- 所属欲求・承認欲求:SNSによる「いいね」やフォロワー数が数値化され、欠乏感を煽る。

資本主義の仕組みは、時に人間の欠乏感を市場化し、満たされることのない「渇望の循環」を生み出します。マズロー自身も後期には「自己実現だけでなく自己超越に進まなければ、真の成長はない」と語りました。つまり、資本主義が強調する欠乏欲求の世界に留まる限り、人は自己破壊的なスパイラルから抜け出せない可能性があるのです。

欲求階層を“他人事”ではなく“自分事”としてとらえる

重要なのは、この理論を単なる図解として理解するのではなく、自分が今どの段階にいるのか、どの欲求が欠けているのかを見極めることです。

たとえば、経済的には安定しているのに「所属欲求」が満たされていない人は、孤独や疎外感を動機に行動しているかもしれません。逆に「承認欲求」を満たすために働いているうちは、他者評価に依存し続けるリスクもあります。

自分の内側の“欠乏の声”を見つめ、「何が自分をそう感じさせるのか」を丁寧に理解することが、成長欲求への転換の第一歩なのです。

マズローの欲求階層論のブログはこちら

-

マズローの欲求階層論【自己実現への5段階】:コーチは心理学を学ぶべきか? – Vol.8-

この記事は約15分25秒で読むことができます。 目次 / Contents マズローの欲求階層論【自己実現への5段階】コーチは心理学を学ぶべきか? – Vol.8-自己実現的人間の定義:各 …

続きを見る

2. 存在価値の発見と意味づけ(フランクル視点)

ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl, 1905–1997)は、強制収容所の体験から、人間の根源的な動機は「快楽」や「権力」ではなく、意味への意志(Will to Meaning)であると唱えました。資本主義が欠乏欲求を刺激し続けると、人は「どう儲けるか」「どう注目されるか」という外的価値に依存し、生きる意味を自ら見失う危険があります。

フランクルによれば、人間は以下の3つの道から意味を見出すことができます:

- 創造的価値:仕事や創作を通じて世界に貢献すること。

- 体験的価値:愛や自然、美などを味わうこと。

- 態度的価値:避けられない苦悩に対して意味ある態度を選び取ること。

この視点からすると、心理学やコーチングで使われる「手放す」という言葉とは、外的評価や欠乏の埋め合わせに囚われず、存在そのものの価値を認める実践に他なりません。つまり、欲求を満たすことそのものが目的ではなく、満たされた後にそれを超えていく力こそが成長なのです。

3. 欠乏動機から解放されるために(実践的視点)

① 自己理解の深化 ― 「今、どこにいるのか」を知る

自分がどの欲求階層にいるのか、何が欠けているのかを冷静に把握する。「安心したい」「認められたい」といった内的動機を否定するのではなく、それを一時的な通過点として受け入れる勇気が大切です。

② 満たす × 手放すのバランス

欠乏を満たすこと自体は悪ではありません。むしろ、それを健全に満たすことで、初めて次の段階に進む土台ができます。しかし、いつまでも同じ欲求にしがみつくと、欲求が自己目的化し、成長を阻みます。「満たす」と「手放す」のリズムを意識することで、精神的な成熟が促されます。

③ 環境の力 ― 成長を支える“土壌”の重要性

成長欲求を育むには、人間の可能性を前提とした環境が不可欠です。近現代の教育や家庭では、大人の倫理観や希望を“教条的に子供にインストールする”傾向がありますが、それは子どもの個の発達段階を無視する危険をはらみます。マズローの理論に照らせば、子どもの「安全欲求」が満たされていない段階で「自己実現」を求めても、それは空回りするだけです。

バラはバラにしかなれない。社会や大人の都合でバラを樫の木にすることはできない。

この比喩が示すように、成長とは「なにかになること」ではなく、もともと内にある可能性を安心して開いていくことです。環境づくりとは、欠乏を責めず、段階ごとに適切な支援を行う「共鳴的な関わり」なのです。

まとめ

欠乏感は資本主義と手を組み、私たちを「もっと」「まだ足りない」という循環に閉じ込めます。しかし、マズローが説いたように欠乏欲求から成長欲求へ、さらにフランクルが示したように「意味への意志」へと進むとき、人はようやく“どう生きるか”という問いの主体になります。

そして、その道のりは孤立した努力ではなく、理解ある環境と自己省察の往復によって支えられるものです。自己理解は、「今の自分を否定するため」ではなく、「次の段階へと自然に開かれていくため」の道標なのです。

※)本稿は資本主義そのものを否定するものではありません。資本主義という構造やその心理的メカニズムを理解するリテラシーを持たなければ、人は無自覚のうちに「搾取される側」に立たされてしまうという注意喚起です。経済も心理も「知らないこと」が最大のリスクであり、知ることこそが自由の第一歩なのです。

参考書籍はこちら

個別無料説明会(オンライン)について

ライフコーチングを受けたい方はオンライン無料説明会へお申し込みください。

説明会は代表の刈谷(@Yosuke_Kariya)が担当します!お待ちしています!

コーチング有料体験について

実際にコーチングを体験してみたい方向けに、有料のコーチング体験も用意しております。ご興味のある方は以下をクリックください。

-

統合型パーソナルコーチング体験セッション|本気で人生を再設計したい方へ

この記事は約7分31秒で読むことができます。 目次 / Contents なぜ「体験」という場を設けているのか時間の数を超えた「経験の厚み」を統合する統合されている「4つの知性」本気で向き合うための「 …