この記事は約10分21秒で読むことができます。

- 1. はじめに──なぜ手軽な快楽ほどクセになるのか?

- 2. フランクルの実存的空虚──意味の空白は何で埋められるのか?

- 3. ポジティブ心理学:ヘドニアとユーダイモニアのバランス

- 4. 自己決定理論(SDT):基本的欲求が満たされないとき

- 5. 神経科学アップデート:ドーパミン=快楽ではなく“誤差信号”

- 6. 現代社会の意味の危機──SNS・成果主義・身体性の希薄化

- 7. 介入研究:意味を取り戻すと快楽依存はどう変わるか?

- 8. 意味を取り戻す4 つの実践ヒント

- 9. おわりに──“意味のある快楽” へ舵を切ろう

- 参考文献(抜粋)

- 個別無料説明会(オンライン)について

- コーチング有料体験について

- コーチングYouTube配信中!

1. はじめに──なぜ手軽な快楽ほどクセになるのか?

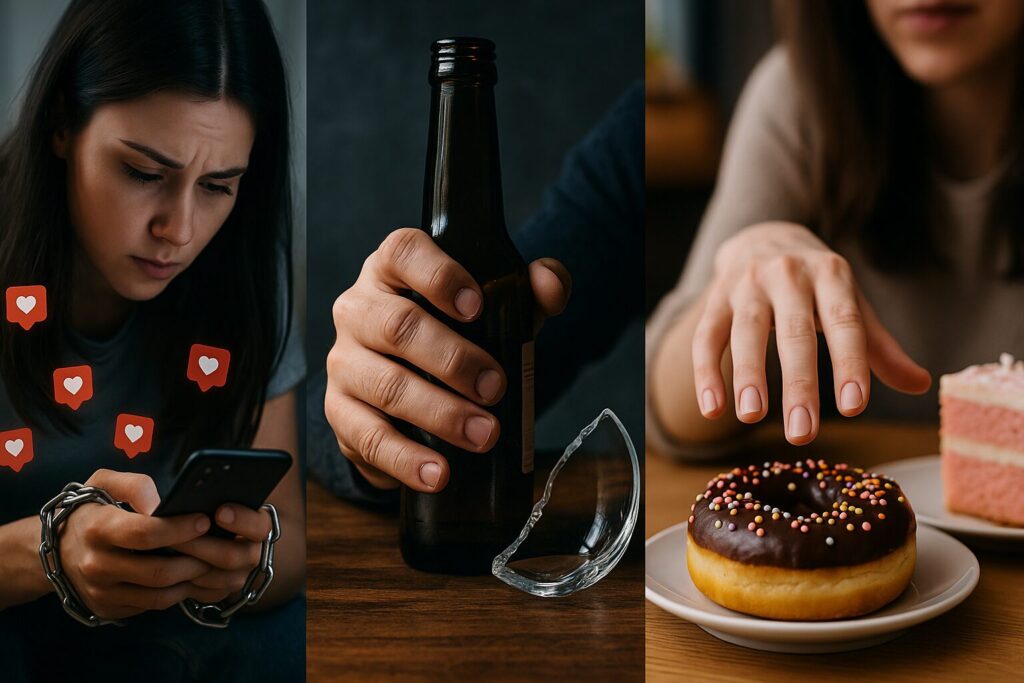

スマホを開けば SNSの通知、配信サービスには無限の動画、ワンクリックで届くスイーツ。私たちはかつてないほど多様な「手軽な快楽」に囲まれています。しかし、楽しんでいるはずなのにふと襲うむなしさ――その背景には「生きる意味」を感じにくい社会構造があると指摘する研究が増えています。

本記事では、〈意味の喪失 → 快楽依存の強化〉という循環を、心理学と神経科学の知見を交えて読み解き、“意味のある快楽” への転換を提案します。

2. フランクルの実存的空虚──意味の空白は何で埋められるのか?

ホロコーストを生還した精神科医ヴィクトール・フランクルは、『夜と霧』や『意味への意志』で実存的空虚感(existential vacuum)を提唱しました。彼はこう述べています。

「存在の空虚は、しばしば快楽意志(will to pleasure)や権力意志で代償される」

この一節は、「意味を見失ったとき、人は手っ取り早い刺激で空白を“補償”しやすい」という観察に基づいています。ただしフランクルは必ずしも因果を断定しておらず、両者が相互に強化しうると述べています(快楽→さらなる空虚、空虚→さらなる快楽)。

3. ポジティブ心理学:ヘドニアとユーダイモニアのバランス

ポジティブ心理学では幸福を大きく 2 種類に分けます。

| 類型 | 概念 | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ヘドニア(Hedonia)的幸福 | 快楽、心地よさ、喜び | 美味しい食事、ゲーム、ショッピング、マッサージなど | 「瞬間的な快感」「感情的報酬」が中心。 |

| ユーダイモニア(Eudaimonia)的幸福 | 意味、目的、自分らしさ、貢献 | ボランティア、創作、育児、自己成長、挑戦 | 「生きがい」「自己実現」「価値との一致」が中心。 |

ヘドニア:アリストテレス以前の快楽主義(ヘドニズム)に起源。

ユーダイモニア:アリストテレスの「人間の善とは徳に沿った活動」に基づく。

Baumeister ら (2013) の相関研究

幸福感 397 名を対象とした調査では、快楽的幸福と意味的幸福は重なりつつも異なる領域であることが示されました。意味的幸福スコアが低い参加者は、孤独やストレス指標が高く、短期的快楽行動(衝動買い・暴飲暴食など)の頻度が高い傾向が確認されています。ここでも因果方向は明示されず、「相関が示唆された」に留意が必要です。

4. 自己決定理論(SDT):基本的欲求が満たされないとき

デシ & ライアンの自己決定理論は、人間には以下 3 つの基本的心理欲求があると説きます。

- 自律性(Autonomy)

- 有能感(Competence)

- 関係性(Relatedness)

これらが慢性的に満たされない場合、モチベーションは外的報酬にシフトし、短期的刺激への依存が強まることが多数の研究で報告されています。

4の理論的背景の詳細

以下の論文箇所が、4の詳細説明です。すべて Ryan & Deci (2000)〈American Psychologist 55(1), 68-78〉の本文からの抜粋です。

| 内容 | 原文抜粋 | 出典 |

|---|---|---|

| ① 「基本的心理欲求は3つ」(自律性・有能感・関係性) | “we have identified three such needs— the needs for competence, relatedness, and autonomy—that appear to be essential …” | (selfdeterminationtheory.org)(P.68, col.1 l.8-9) |

| ② 「充足されないとモチベーションが外的報酬へ傾く」 | “Prior deficits in need fulfillment … might also lead individuals to yearn for more extrinsic goals as a substitute or compensatory mechanism.” | (selfdeterminationtheory.org)(P.75, col.2 l.97-98) |

| ③ 「外的志向は短期的・一過性の満足にとどまる」 | “exposure to the commercial media can prompt a locus on materialism which provides only fleeting satisfactions and could actually detract from basic need fulfillment …” | (selfdeterminationtheory.org)(P.75, col.2 l.96-97) |

| ④ 「ニーズ阻害は無気力・心理的不調にもつながる」 | “Excessive control, non-optimal challenges, and lack of connectedness … result not only in the lack of initiative and responsibility but also in distress and psychopathology.” | (selfdeterminationtheory.org)(P.76, col.1 l.108-109) |

まとめ

- 基本的心理欲求(自律性・有能感・関係性) の定義は ① に明示。

- 慢性的に満たされないと、人は外的・短期的報酬(例:物質的目標や表面的評価)にシフトしがち――これが ② と ③ に記載。

- その結果、活力の低下や心理的不調 へつながる危険性を ④ で指摘しています。

5. 神経科学アップデート:ドーパミン=快楽ではなく“誤差信号”

かつて「ドーパミン=快感物質」と説明されがちでしたが、現在は報酬予測誤差(Reward Prediction Error, RPE)を符号化するphasic(バースト)放出が主要な役割とされています。

意味や目的意識が希薄になると人は不足感を埋めるため、ギャンブル・過食・無限スクロールのような変動報酬が大きい行動を選びがちです。これらの行動は RPE の振れ幅が大きく、バースト型ドーパミン放出(俗に“ドーパミンスパイク”)を繰り返し誘発し、リスク追求や刺激依存の学習を強化します。

一方、創作や対人貢献といった「意味的活動」ではセロトニンやオキシトシン系も並行して働き、ドーパミンへの過度な依存を抑えつつ持続的で安定した満足感をもたらすことが報告されています。

まとめると脳内では、

「意味喪失 → 刺激の強い短期報酬行動 → 大きな RPE → ドーパミンスパイク」

という学習ループが回ります。単に「意味を失うと短期快楽に走りドーパミンが増える」のではなく、“予測誤差を稼げる行動” に行動選択がバイアスされるのが本質だと言えるでしょう。

6. 現代社会の意味の危機──SNS・成果主義・身体性の希薄化

- 成果主義的職場でタスクが細分化され「自律性・有能感」を感じにくい

- SNS の比較文化で「関係性」が承認依存へ傾く

- 自然や身体感覚の断絶により「存在的充足」感覚が弱まる

2024年のメタ分析では、SNS使用時間が長いほど「人生の意味」指標が低い相関が報告されました。

7. 介入研究:意味を取り戻すと快楽依存はどう変わるか?

| 介入 | 主要アウトカム | エビデンス |

|---|---|---|

| ナラティブ・アイデンティティ形成 | 主観的幸福・自己効力感↑ | Adler et al., 2016 |

| 価値観に基づく行動促進プログラム(AoV) | ヘドニック消費↓、ウェルビーイング↑ | Acting on Values Intervention(4 週間) |

| 自然接触エクササイズ | ストレス↓、意味感↑ | Capaldi et al., 2015 |

これらは因果効果を検証した RCT または準実験で、「意味感の向上が快楽的行動の抑制に寄与しうる」ことを示しています。ただし効果量は中程度であり、持続性や文化差を検討する研究が今後の課題です。

8. 意味を取り戻す4 つの実践ヒント

- ミニマム・ロール探し ─ 家族や職場で「自分だけの役割」を小さくても担う

- 経験を物語る ─ 日記やブログで出来事→気持ち→学びを言語化

- 価値観に沿った1 日1 行動 ─ 「今日の価値観行動」を決める

- 自然・アートとの接続 ─ 週1 回はデジタル機器を置き、自然や芸術に五感で触れる

9. おわりに──“意味のある快楽” へ舵を切ろう

快楽それ自体を断罪する必要はありません。しかし、意味を伴わない快楽はリバウンド的にさらなる空虚を呼び込むという研究知見は無視できません。もし今、むなしさを覚えるなら――まずは「小さな意味」から取り戻し、快楽を“副産物”へと位置づけるライフデザインを試してみませんか。

参考文献(抜粋)

- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J., & Garbinsky, E. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. Journal of Positive Psychology, 8(6), 505-516. (carlsonschool.umn.edu)

- Capaldi, C. A., Passmore, H. A., Ishii, R., et al. (2015). Flourishing in nature: A review of the benefits of connecting with nature and its application as a wellbeing intervention. International Journal of Wellbeing, 5(4), 1-16. (internationaljournalofwellbeing.org)

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. (tandfonline.com)

- Frankl, V. E. (1969/1984). The Will to Meaning (Expanded ed.). Pocket Books. (neurabites.com)

- Marciano, L., Lin, J., Sato, T., Saboor, S., & Viswanath, K. (2024). Does social media use make us happy? A meta-analysis on social media and positive well-being outcomes. SSM – Mental Health, 6, 100331. (sciencedirect.com)

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. (apa.org)

- Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. Science, 275(5306), 1593-1599. (science.org)

- Schultz, W. (2016). Dopamine reward prediction error coding. Neuron, 89(4), 819-834. (ncbi.nlm.nih.gov)

- Adler, J. M., Lodi-Smith, J., Philippe, F. L., & Houle, I. (2016). The incremental validity of narrative identity in predicting well-being. Journal of Personality, 84(4), 570-582. (cdn2.psychologytoday.com)

- Vecchi, C., Mancini, F., & Operti, A. (2022). Acting on Values: A four-week intervention enhancing hedonic and eudaimonic well-being. Applied Psychology: Health and Well-Being, 14(3), 814-836. (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

個別無料説明会(オンライン)について

ライフコーチングを受けたい方はオンライン無料説明会へお申し込みください。

説明会は代表の刈谷(@Yosuke_Kariya)が担当します!お待ちしています!

コーチング有料体験について

実際にコーチングを体験してみたい方向けに、有料のコーチング体験も用意しております。ご興味のある方は以下をクリックください。

-

統合型パーソナルコーチング体験セッション|本気で人生を再設計したい方へ

この記事は約7分31秒で読むことができます。 目次 / Contents なぜ「体験」という場を設けているのか時間の数を超えた「経験の厚み」を統合する統合されている「4つの知性」本気で向き合うための「 …